这个故事是真实的吗?

有时恍恍然从梦中醒来、再醒来,若有幸回想到其中细节,不禁会感叹,多么真切的故事呀。

故事,也许是虚构的,情节也可以虚构,但是隐含于故事中的思想却是真实的。所谓到头一梦,万境归空,可是空,终归先要有情。

纵身一跃的那抹传奇

相传明朝宣德年间,宣宗皇帝突然想要用一套鲜红色的瓷器祭奠日神,于是诏令设在景德镇的督窑官加紧烧制。

但是,窑工们多次试验,就是烧不出令朝廷满意的祭器来。督窑的太监每日督促、鞭打窑工,并且把一部分人关进监狱,声称再烧不出皇帝催要的红釉瓷器,就要杀人了。

一位老窑工的女儿翠兰,听到消息非常担心,跑到了御窑厂,发现她的父亲也被督窑官投入了大牢。悲愤之下纵身跳入了熊熊的窑火当中,用自己的生命抗议督窑官的暴行。

两天后,当窑工们打开翠兰焚身的窑炉时,惊奇地发现,烧成的陶坯呈现出鲜血一样的红色。 红色的祭器烧成了,人们说这是翠兰的血染红了陶坯,于是就把这种红色的陶瓷,称为祭红。

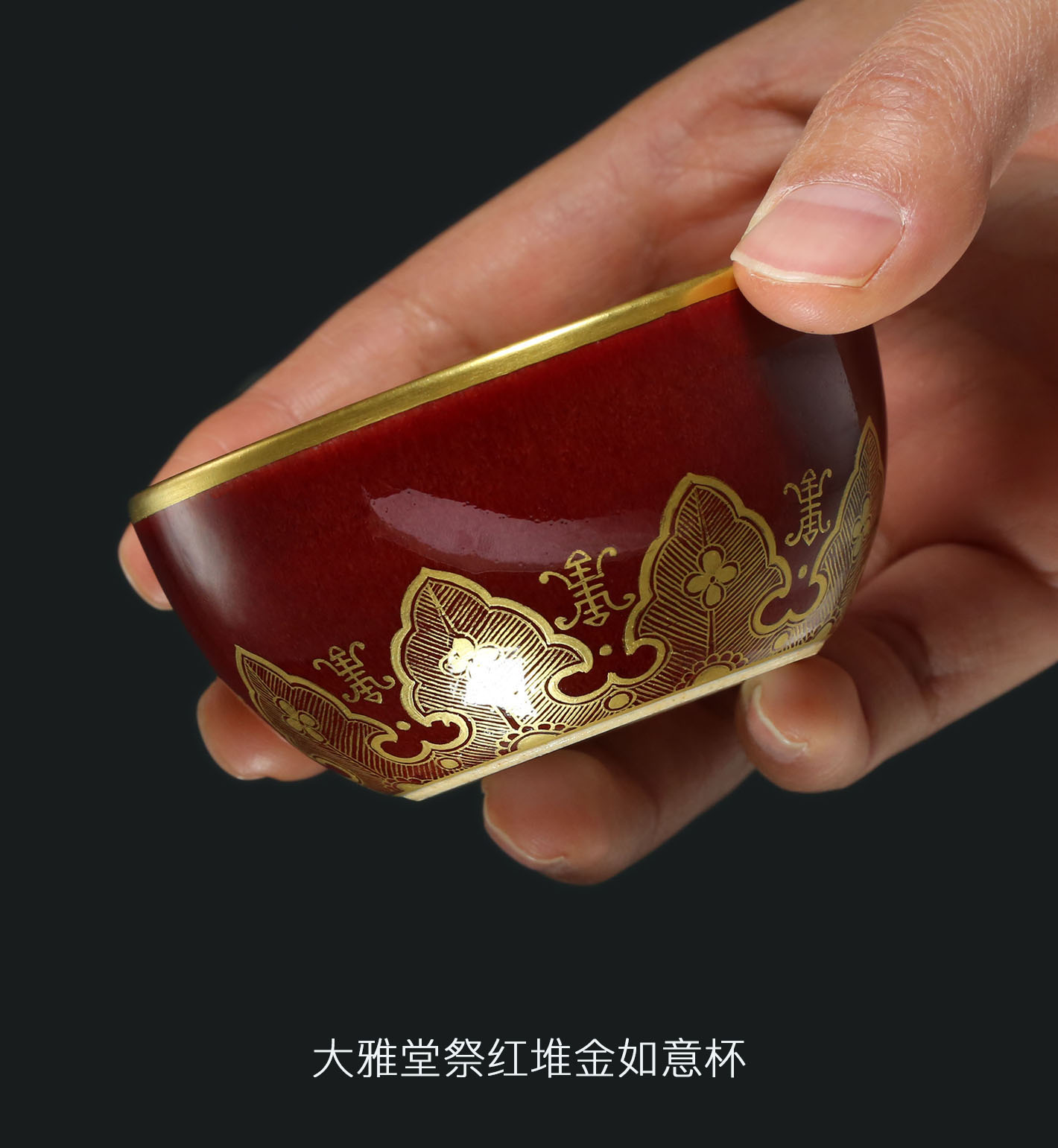

大雅堂祭红堆金盖碗

祭红,是一种沉稳的红釉色,红釉本不可多得,不论祭红一名何由而来,给人直觉感受不免有一种虔诚和绝对。

如同羊群中最健康的、玉中最完美的,方可作礼天敬天之用,祭红也是凝聚最纯粹,最接近奉献情操的一种红。

颜色,在中国人的世界里,其实一直以一种稀有的、矜贵的、与神秘领域暗通的方式存在。

它本属于美术领域,不过,在中国,它也属于文学。眼前无形无色的时候,单凭纸上几个字,也可以想见月落江湖“白”,潮来天地“青”的山川胜色。

好一部“红”尘手记

“大家入座,小丫鬟捧上茶来。宝玉自觉清香异味,纯美非常,因又问何名。

警幻道:此茶出在放春山遣香洞,又以仙花灵叶上所带之宿露而烹。此茶名曰’千红一窟’。宝玉听了,点头称赞。

在《红楼梦》里,当真是一片华彩。在“千红一窟”“万艳同杯”的幻境之余,怡红公子终生和红的意象是分不开的。

跟黛玉初见时,他的衣着如下:

头上戴着束发嵌宝紫金冠,齐眉勒着二龙抢珠金抹额;穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖……

没过多久,他又换了家常衣服出来: 已换了冠带,头上周园一转的短发,都结成小辫,红丝结束……身上穿着银红撒花半旧大衫袄,仍旧带着“项圈”“宝玉”“寄名锁”“护身符”等物;下面半露松绿撒花绫裤,锦边弹墨袜,厚底大红鞋。

和宝玉的猩红斗篷有别的,是女子的石榴红裙。传说红染料里要用猩猩血色来调才稳得住,真是凄伤至极点的顽烈颜色,恰适合宝玉来穿。

石榴红是植物性的,香菱和袭人两人女孩在林木蓊郁的园子里,偷偷改换另一条友伴的红裙,以免自己因玩疯了而弄脏的那一条被众人发现了。整个情调读来是淡淡的植物似的悠闲和疏淡。

《红楼梦》里的室内设计也是一流的,探春的,妙玉的,秦氏的,贾母的,各有各的格调,各有各的摆设,贾母偶然谈起窗纱的一段,令人神往半天:

那个纱比你们的年纪还大呢!怪不得他认做蝉翼纱,原也有些像。不知道的都认作蝉翼纱,正经名叫“软烟罗”……

那个软烟罗只有四种颜色:一样雨过天青,一样秋香色,一样松绿的,一样就是银红的。要是做了帐子,糊了窗屉,远远的看着,就似烟雾一样,所以叫做软烟罗,那银红的又叫做《云影纱》。

种种色彩的演出,如此说来,《红楼梦》可称是一部红尘手记了。

红了樱桃、绿了芭蕉

和小说的设色相比,诗词里的色彩世界密度更大更丰富。且大部分作者秉承中国人对都红、绿两色的偏好。

“知否知否,应是绿肥红瘦”这李清照句中的颜色,自己也几乎成了美人,可以在纤农之间各如其度。

蒋捷有句谓“红了樱桃,绿了芭蕉”其中的红绿两字不单成了动词,而且还是进行式的,樱桃一点点加深,芭蕉一层层转碧,真是说不完的风情。

大雅堂祭红堆金茶仓

我在观赏器物时,也爱看其标识。一个是“实”,一个是“名”,想想,世界上如果只有喝酒之实而无“女儿红”这样的酒名,日子,便过得不精彩了呀。

世界之大,何处无色,何时无色,色即空,空即色。岂会有人会不懂颜色呢?但能待颜色如此深情,相知相契之余,想出那么多出人意表的字眼来形容描绘它,舍中文外,恐怕不容易再找到第二种语言了吧。

包 裝